Wenn es ohne Pflege nicht mehr geht

Die Ursache kann ein Unfall oder eine Erkrankung sein und plötzlich wird man selbst oder ein Angehöriger pflegebedürftig. Dabei reicht die Hilfe von Freunden und Familie oft nicht mehr aus, um weiterhin allein leben zu können. Hier die wichtigsten Tipps bei Pflegebedürftigkeit.

Wenn der Pflegefall eintritt, so ist das immer für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen ein gravierender Einschnitt im Leben. Es stellen sich meist schwerwiegende Fragen: Wie soll die Pflege organisiert und finanziert werden? Wo kann man sich beraten lassen? Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten Informationen, wie man sich systematisch mit dem Thema Pflegebedürftigkeit auseinandersetzen kann.

Allein in München gibt es derzeit fast 100 teil- oder vollstationäre Pflegeeinrichtungen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Pflegeplätze und eine noch größere Anzahl an öffentlichen und privaten Dienstleistern für die Pflege in den eigenen Wänden. Hinzu kommen Beratungsstellen verschiedener Träger mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Im Folgenden erfahren Sie mehr zu den ersten Schritten bei Pflegebedürftigkeit.

1. Antragstellung

Benötigen Sie oder Ihr Angehöriger Unterstützung für die Pflege, stellen Sie einen Antrag auf Pflegeleistungen bei der Pflegekasse, bei der Sie bzw. die pflegebedürftige Person krankenversichert sind. Sie können bei der Krankenkasse anrufen und erhalten einen Antrag zugeschickt. Viele Kranken- bzw. Pflegekassen stellen auch Formulare online bereit. Bei einem Erstantrag haben Sie Anspruch auf eine Pflegeberatung innerhalb von zwei Wochen nach der Antragstellung, auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause oder in der Wohnung des pflegebedürftigen Angehörigen.

2. Begutachtung durch Medizinischen Dienst

Nachdem Sie den Antrag auf Pflegeleistungen gestellt haben, meldet sich ein Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK), um persönlich bei Ihnen bzw. dem pflegebedürftigen Angehörigen vorbeizukommen. Bei Privatversicherten ist es ein Gutachter von MEDIC-PROOF. Ziel des Besuches ist es, dass sich der Gutachter ein Bild über den Pflegebedarf macht und dabei den Grad der Pflegebedürftigkeit ermittelt. Daraus wird der individuelle Pflegegrad und Unterstützungsbedarf abgeleitet.

Es empfiehlt sich, diesen Termin gut vorzubereiten und als Angehöriger bei dem Gespräch persönlich mit dabei zu sein. Im Vorfeld sollten Beobachtungen notiert werden, wo es Schwierigkeiten gibt, den Alltag selbstständig zu bewältigen. Wichtig ist, dem Pflegebedürftigen nahe zu legen, seine Hilfsbedürftigkeit nicht aus falscher Scham zu bagatellisieren. Zur Zeit werden diese Gespräche coronabedingt oft nur telefonisch durchgeführt.

Nach dem Termin leitet der Gutachter seine Beurteilung zur Prüfung an die Pflegekasse weiter. Diese ist verpflichtet, den Bescheid mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Pflegegrads spätestens fünf Wochen nach der Antragstellung zuzuschicken. Im Falle einer Ablehnung können Sie innerhalb von vier Wochen gegen die Entscheidung Widerspruch einlegen.

3. Kriterien der Begutachtung

Die Pflegeversicherung beurteilt die Pflegebedürftigkeit nach körperlichen, psychischen und kognitiven Fähigkeiten in diesen sechs Bereichen:

- Mobilität (z. B. wie selbstständig geht der/die Pflegebedürftige oder ändert die Körperhaltung?)

- Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (z. B. wie orientiert er/sie sich räumlich und zeitlich, wie beteiligt er/sie sich an Gesprächen?)

- Verhaltensweisen und psychische Probleme (z. B. benötigt er/sie Hilfe aufgrund von aggressivem oder ängstlichem Verhalten?)

- Selbstversorgung (wie selbstständig versorgt er/sie sich im Alltag, z. B. bei Körperpflege, Essen und Trinken?)

- Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheitsoder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen (z. B. braucht er/sie Hilfe bei der Einnahme von Medikamenten oder bei dem Wechsel von Verbänden?)

- Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte (z. B. wie selbstständig kann er/sie den Tagesablauf planen und Kontakte pflegen?)

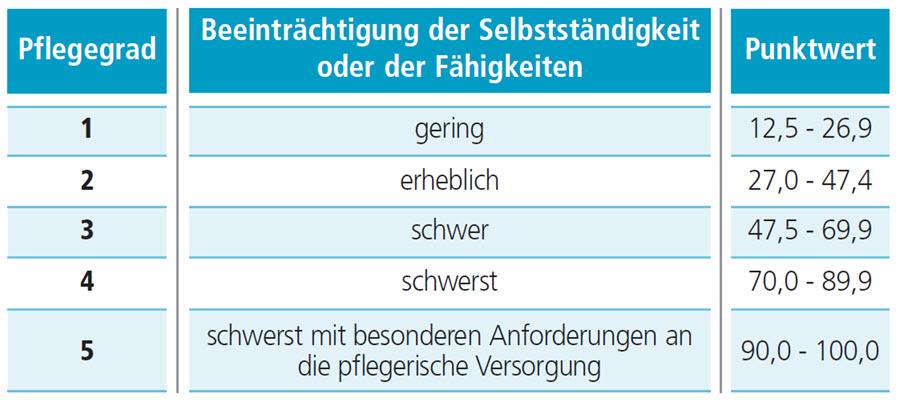

In diesen 6 Bereichen werden Punkte vergeben und nach der Bedeutung für den Alltag gewichtet, z. B. der Bereich „Selbstversorgung“ mit 40 Prozent oder der Bereich „Mobilität“ mit 10 Prozent. Je höher die Punktezahl, desto schwerwiegender die Beeinträchtigungen und höher der Pflegegrad.

4. Pflegegrade

Die Ergebnisse der Begutachtung nach Punktwerten bilden sich in fünf Pflegegraden ab, abgestuft nach dem persönlichen Bedarf an Unterstützung und Pflege:

Pflegegrad 1

Hier werden Menschen berücksichtigt, die nicht viel Pflege, dafür aber Hilfe im Alltag benötigen. Damit soll ein möglichst langes selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht werden. Pflegebedürftige, die ihre Greif-, Steh- und Gehfunktion vollständig verloren haben, werden hingegen grundsätzlich immer dem höchsten Pflegegrad 5 zugeordnet.

Da nicht nur körperliche, sondern auch psychische und kognitive Beeinträchtigungen in die Beurteilung einfließen, erhalten mittlerweile auch demenziell Erkrankte die gleichen Pflegeleistungen wie körperlich Pflegebedürftige.

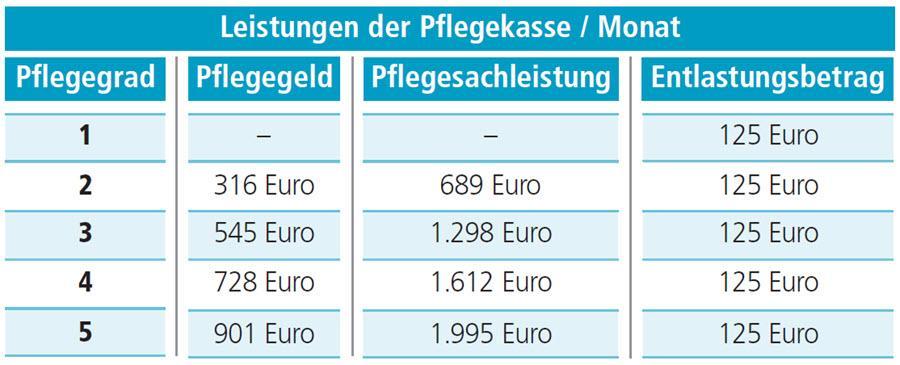

5. Pflegegeld und Pflegesachleistung

Je höher der ermittelte Pflegegrad ist, desto höher sind die Leistungen, die von der Pflegekasse übernommen werden:

Ab Pflegegrad 2

Hier werden die Leistungen als Pflegegeld oder als Sachleistung ausgezahlt, die auch miteinander kombiniert werden können. Zusätzlich gibt es einen Entlastungsbetrag für pflegende Angehörige. Über die Pflegesachleistung kommt ein ambulanter Pflegedienst zum Pflegebedürftigen nach Hause. Der Pflegedienst rechnet Pflegemaßnahmen (z. B. Hilfe beim Waschen oder Ankleiden), Hilfen im Haushalt (z. B. Einkaufen oder Kochen) und pflegerische Betreuungsmaßnahmen direkt mit der Pflegekasse ab.

Pflegegeld

Pflegegeld erhalten Sie als Angehöriger oder als sonstige ehrenamtliche Pflegeperson, wenn Sie die häusliche Pflege übernehmen. Der Pflegebedürftige erhält das Pflegegeld und bestimmt, wie das Geld für Pflege und Betreuung ausgegeben wird.

Achtung: Das Pflegegeld wird nur ausgezahlt, wenn regelmäßige Beratungsbesuche in Anspruch genommen werden. In den Pflegegraden 2 und 3 sind halbjährliche Beratungsbesuche und in den Pflegegraden 4 und 5 vierteljährliche Intervalle vorgeschrieben. Die Kosten übernimmt die Pflegekasse.

Besonderheiten ab Pflegegrad 1

Als weitgehend selbstständig, geringfügig Pflegebedürftiger bei Pflegegrad 1 erhält man monatlich 125 Euro für Betreuung und Entlastung. Da Pflegesachleistungen durch einen Pflegedienst bei diesem Pflegegrad nicht von der Pflegekasse bezahlt werden, muss der Pflegebedürftige diese Kosten bei Bedarf selbst übernehmen. Nur als Bewohner einer ambulant betreuten Wohngruppe werden Pflegehilfsmittel und Zuschüsse zur altersgerechten Wohnraumgestaltung bis zu 4.000 Euro im Jahr übernommen.

Damit die Pflegebedürftigen auch in Abwesenheit ihrer Angehörigen gut versorgt sind, kann ab Pflegegrad 2 einmal im Jahr eine sogenannte Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden. Sie kann maximal 6 Wochen betragen und bei Bedarf auch mit einer Kurzzeitpflege verrechnet werden. Insgesamt besteht dadurch die Möglichkeit, jährlich 2.418 Euro als Ergänzung zum Pflegegeld zu beantragen.

Hinweis: Zudem kann man ab Pflegegrad 2 in Bayern momentan 1.000 Euro Landespflegegeld pro Jahr erhalten.

Besonderheiten ab Pflegegrad 2

Wurde die pflegebedürftige Person mit mindestens Pflegegrad 2 eingestuft, hat sie Anspruch auf Pflegesachleistungen für die Pflege durch einen häuslichen Pflegedienst oder die ambulante Versorgung in einer Einrichtung für Tagespflege oder Nachtpflege. Der Pflegedienst muss von der Pflegekasse anerkannt sein. Anstelle von Pflegesachleistungen kann auch Pflegegeld zur häuslichen Pflege durch einen Angehörigen beantragt werden. Pflegegeld und Sachleistung können auch kombiniert werden. Bis zu 40 Prozent der Sachleistungen stehen für häusliche Betreuungsleistungen wie Vorlesen, Spazierengehen oder Entlastung für pflegende Angehörige (z. B. eine Putzhilfe) zur Verfügung. Werden die Sachleistungen nicht ganz ausgeschöpft, steht anteilig Pflegegeld zu.

Entlastungsbetrag

Pflegebedürftige aller Pflegegrade haben Anspruch auf den Entlastungsbetrag. Dieser darf für Leistungen von zugelassenen Diensten zur Entlastung pflegender Angehöriger, wie z. B. Vorlesen, Spazierengehen, Tagespflege, Kurzzeitpflege, Putzhilfen oder Fahrdienste, verwendet werden.

6. Hilfsmittel für die Pflege

Die Pflegekasse übernimmt auch die Kosten für Pflegehilfsmittel, dazu gehören unter anderem Pflegebetten, Pflegerollstühle oder Hausnotrufsysteme. Volljährige Versicherte steuern zehn Prozent, höchstens jedoch 25 Euro pro Pflegehilfsmittel bei. Zum Verbrauch bestimmter Pflegehilfsmittel, z. B. Bettschutzeinlagen oder Einmalhandschuhe, übernimmt die Pflegekasse Kosten bis zu einer Höhe von 40 Euro pro Monat, darüber hinausgehende Kosten müssen selbst bezahlt werden.

Fotos: Photographee.eu – Fotolia.com, Qualit Design – stock.adobe.com, Lightfield Studios – stock.adobe.com, Julien Eichinger – stock.adobe.com, GrafKoks – stock.adobe.com